近年来,气候变化与全球经济转型的双重挑战推动绿色产业政策迅速崛起,成为各国应对复杂局势的重要政策工具。同时,能源危机、全球供应链安全问题以及绿色技术竞争的加剧,使绿色产业政策的战略意义进一步凸显。这些变化尤其体现在绿色产业政策从东亚等后发经济体向先进工业经济体的扩展中(Lewis, 2024)。清洁能源行业正迅速成为全球增长潜力巨大的战略性产业,而中国在该领域的供应链关键环节中占据主导地位,引发了其他国家对经济和技术竞争的深刻关注(Allan &Nahm, 2024)。

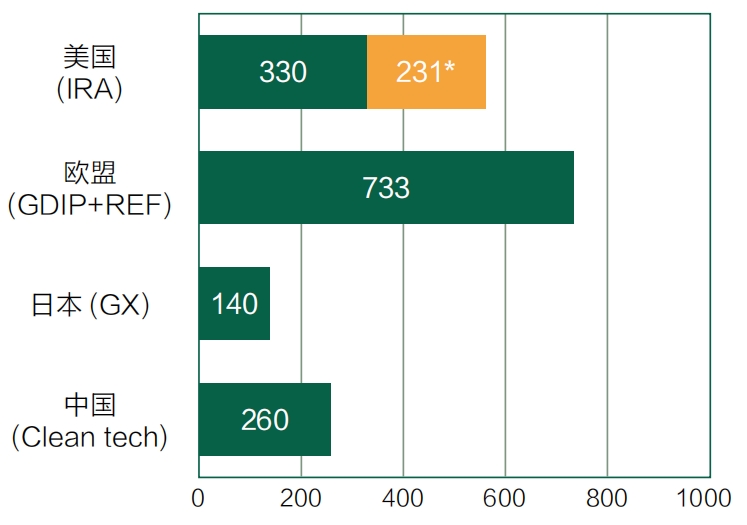

作为回应,美国、欧盟与日本等主要国家在围绕以绿色经济与绿色发展为核心的绿色产业政策方面也进行了数额庞大的投入(见下图 1),以期抓住绿色发展的机遇,通过绿色产业政策来塑造技术变革和经济发展的方向。诸如:美国通过《通胀削减法案》(IRA)推动清洁能源投资,欧盟则以《绿色交易工业计划》(GDIP)和《净零工业法案》(NZIA)构建绿色价值链,日本则以绿色转型(Green Transformation,GX)为基础,以减排来促进经济增长。这些以绿色发展为核心目标的政策不仅致力于应对气候目标,也通过重新配置供应链和刺激绿色技术创新,成为全球竞争的新焦点。

世界各国围绕绿色产业政策所进行的巨额投入及其引发的经济与技术方面的竞争,不仅重塑了全球经济秩序,也带来了新的地缘政治挑战和贸易冲突。在此背景下,如何设计更加包容、高效且具有竞争力的绿色产业政策方案,对中国而言,不仅是实现“双碳”目标的关键路径,更是巩固中国在全球绿色产业链中的核心地位、应对国际竞争新格局的重要战略选择。

图1 美国、欧盟、日本与中国各国为实现净零的资金投入

数据来源:European Commission(2023), A Green Deal Industrial Plan for Net-Zero Age, Credit Suisse. 所有数值均以欧元计算。瑞士信贷估算未设上限的税收抵免总额远高于3300 亿欧元,实际总额达 5610 亿欧元。

一、 绿色产业政策的理论演进

(一)绿色产业政策的基本逻辑与目标

与传统产业政策和环境政策相比,绿色产业政策的目标更加广泛,既关注经济竞争力的提升,也致力于解决气候变化和推动全球绿色转型等社会优先事项。因而,作为一种综合性政策工具的绿色产业政策,具有显著不同于以往政策的特征,诸如关注环境外部性、致力于实现长期可持续发展、需要结合技术对环境的影响对投资行为进行系统的引导以发展有益于环境的“好技术”、需要特别全面的政策协调等(Altenburg & Pegels,2012;Lütkenhorst et al., 2014;Altenburg et al.,2017)。

鉴于解决环境外部性等市场失灵问题是绿色产业政策的理论起点,也就是说,绿色产业政策的本质仍然是为了解决市场失灵问题,而技术创新外部性和环境外部性是导致市场失灵的两个关键问题(李晓萍等,2019)。技术创新的正外部性会使得企业无法完全获取创新收益,从而抑制了绿色技术的研发与推广;环境污染的负外部性则使得市场难以反映资源的真实环境成本,导致生态资源的过度使用与浪费。由此,就显见绿色产业政策的基本逻辑是通过政府干预解决市场失灵问题,借助于各种政策工具组合的设计与实施,以激励创新活动、引导资源流动并规范污染行为,对市场失灵的缺陷予以矫正。基于这一逻辑,绿色产业政策的目标不仅在于纠正市场失灵,更在于实现经济增长、环境保护与社会公平的多重目标(Tagliapietra et al.,2023),推动多维度的经济与社会转型,以应对全球气候变化和资源挑战。

绿色产业政策的基本逻辑决定了其实现过程必须进行全面的政策协调以推进绿色相关领域的投资与技术进步,致力于解决环境外部性促进经济社会环境实现可持续发展。要促进各国经济社会环境以绿色经济与绿色发展为方向和目标,切实推动经济发展路径转型和重构,就涉及到各国基于其国内经济优先事项、全球竞争力的压力以及希望在全球生产和贸易网络中占据更有利位置的需求(Allan et al., 2021)。因此,绿色产业政策在目标设定上,体现出经济发展、环境治理、社会包容等多个维度相融合的综合性目标。具体而言:在经济维度层面,绿色产业政策通过推动绿色技术的创新和产业升级,提升经济发展的质量与可持续性;在环境维度层面,通过内化环境外部性,减少污染排放和碳足迹,助力实现全球气候治理目标;在社会维度层面,通过公平导向的政策措施,降低绿色转型对弱势群体的冲击,促进包容性发展。与之相对应的,随着全球气候治理压力的增加和绿色技术竞争的加剧,绿色产业政策逐渐从单一的市场失灵矫正工具,扩展为系统化的经济战略工具,政策的重点也从国内资源配置优化延伸到全球技术竞争和生态治理(Allan,2024)。

(二)绿色产业政策的约束条件

正如上文所言,被视为有助于实现经济社会等多维度综合性目标的关键手段,绿色产业政策的最终实现与当前和未来经济发展模式及与之相关的关键技术的发展、各国如何有效地设计和制定政策、如何加快绿色技术的发展和应用等问题密不可分的。此外,面对真实世界的绿色产业政策,其设计及具体实施过程也要关注并设法解决经济体的竞争力、包容性和经济效率可能面临的挑战及风险(OECD,2024)。在绿色产业政策实施过程中,既要把握技术机遇又要应对挑战,就必须正视政策设计、制定与实施中的多重约束。这些约束直接影响着政策目标的理论可行性、实践路径选择及最终成效。从理论上看,经济模式、技术条件、体制机制和国际战略构成了绿色产业政策的四重约束条件,也共同决定了政策的设计框架和执行逻辑。

经济模式约束是绿色产业政策面临的首要挑战。传统的资源密集型经济增长模式以高资源消耗和高环境代价为基础,这种模式虽然推动了工业化和经济快速增长,但也导致了严重的生态破坏和资源枯竭。在全球气候治理背景下,推动经济增长与碳排放的“脱钩”成为绿色产业政策的核心目标。这种脱钩不仅是实现可持续发展的必要路径,也是未来经济竞争力的重要体现。绿色产业政策需要通过技术创新、产业转型和市场激励等手段,推动低碳经济模式的建立,实现经济增长与环境保护的双赢。

绿色产业政策在实现过程中面临的关键或者说核心问题是技术条件约束问题,该问题反映了绿色技术发展中的高风险性和不确定性。由此,也需要关注绿色产业政策在设计和实施过程中的灵活性,以应对不断变化的情况,如新的环境风险评估、新出现的技术选择或不断变化的价格等(Altenburg et al., 2017)。此外,考虑到清洁能源技术、低碳制造技术等绿色技术通常面临高研发成本和市场推广难题,私人企业因无法获得与风险相匹配的回报,往往缺乏投资动力,这就需要政府通过财政补贴、税收优惠和研发支持等手段提供激励,降低技术开发门槛。而在政府对相关技术提供政策支持的同时也尤其需要谨慎对待绿色技术的路径依赖问题。因为如果政府在技术研发初期就进行技术选择,可能导致该技术发展陷入“低端锁定效应”,并且使得其他潜在技术的发展空间被压缩甚至扼杀。

绿色产业政策的独特特征之一是其需要全面的政策协调,而全面的政策协调可能受到来自既定的体制机制的约束。设计与落实绿色产业政策需要的政策协调是全面的,涉及多个政府部门、地方政府以及私营企业的广泛参与。其中,既有制度框架下所提供的中央与地方之间的分工合作及其之间的利益博弈规则、政策制定组织机制与程序及其在执行过程中自上而下的有效对接与自下而上的及时反馈等机制设计,是绿色产业政策能否遵循其设计初衷贯彻执行并实现预期效果的关键。除此之外,绿色产业政策在政策设计和执行过程中的透明性和公平性也是需要关注的重要问题。因为绿色产业政策需要在充分信息的前提下广纳各利益相关方的意见并予以充分协调和体现,才能够尽可能减少或者避免政策设计与执行过程中的各方之间的利益冲突、政出多门、有令不行等常见问题,及可能削弱政策效果甚至导致资源浪费的寻租行为。

除此之外,国际战略约束是近年来绿色产业政策领域凸显的新兴维度,主要源于各国在全球化与地缘政治的双重挑战下,对能源安全和绿色技术竞争的高度关注。这使得国际战略在大国博弈的背景下,成为绿色产业政策所面临的全新约束。伴随着全球绿色经济竞争的日益加剧,各国通过实施绿色产业政策以抢占未来产业链的主导地位和绿色技术的全球市场份额的竞争也更趋焦灼。例如,美国通过《通胀削减法案》加大对本土清洁能源产业的支持,而欧盟则通过碳边境调节机制保护其本土市场。

(三)绿色产业政策的原则

绿色产业政策作为应对气候变化和推动经济转型的重要政策工具,聚焦于通过经济增长、环境保护与社会公平多维度目标相结合的方式加快发展方式的绿色转型,其原则也相应的体现了其在技术、经济和社会领域的综合性和动态性。这些原则为绿色产业政策的设计与实施提供了理论指导,同时也彰显了绿色产业政策之于人类经济活动走向可持续发展意义攸关。

由上文提及的绿色产业政策独具的显著特征,及其在目标设定上所强调的协调性与导向性,显见:绿色产业政策不仅有助于一国通过技术发展提升产业和企业的竞争力,以应对当前各国在经济领域与技术领域遭遇的挑战,而且在更广泛的层面上强调各国应致力于关注碳减排等环境治理与保护和社会公平等多元目标。为了实现这些目标,绿色产业政策需要协调产业政策的经济诉求与环境政策的气候诉求,避免多目标之间的冲突。与之相应的,在政策工具的选择上,绿色产业政策需要采取碳定价、补贴、税收优惠、标准制定等多种政策手段工具的精准组合,通过产业结构调整和技术创新推动经济与环境的协同发展(Tagliapietra et al., 2023),助力重塑经济结构变革的方向。

其中,技术创新无疑是在推动经济结构变革过程中最关键的因素,绿色产业政策对于技术创新的需求,必然是着眼于推动清洁技术的开发与推广的方向引导投资行为。但是在此过程中,需要考虑到处于发展初期的绿色技术,往往面临着极大的不确定性和极为高昂的技术研发成本。鉴于此,绿色产业政策需要通过试验、风险分担和信息共享等方式,为绿色技术的实现与突破提供政策支持。此外,绿色产业政策还需要解决新技术发展初期可能面临的化石燃料技术的路径依赖问题,为清洁技术的使用、推广和充分发展提供可行支持与路径。因此,在技术创新方面,绿色产业政策所要遵循的原则即是优先支持清洁技术,通过降低技术开发的门槛和激励市场需求,将资源和需求导向绿色技术。

而在政策设计和实施过程中,遵循公平竞争与合理选择是绿色产业政策的关键原则。绿色产业政策的政策设计应优先考虑社会回报和私人收益之间的差距,确保优先支持具有更大社会效益的技术路径(Aghion et al., 2011)。绿色产业政策的具体实施过程,则需通过具有普适性的功能型政策与具有针对性的选择性政策工具进行合理有效结合,以确保不同清洁技术之间的公平竞争,避免单一技术路线的发展对其他潜在技术形成压制。同时,绿色产业政策对于技术创新的支持应设有时间限制,并根据技术发展的具体情况进行动态地调整政策支持方向,以保证政策的灵活性、可持续性和资源分配的公平性和有效性。

此外,鉴于绿色产业政策还注重多目标的兼容性、经济发展方式更具包容性与各方参与的广泛性,以及气候危机和绿色转型可能带来的经济与社会变革,意味着绿色产业政策需要且能够吸纳公共部门、私营企业以及社会组织的共同参与(Martin & Verhoeven, 2022)。在此过程中,绿色产业政策应充分调动和强化公共 - 私营部门的合作,以实现风险及时且有效分担、资源全面且高效整合和利益充分协调和体现。此外,经济结构在绿色转型过程中可能对传统产业和弱势群体带来各种冲击,这就需要政府部门应对可能的冲击进行提前预估并及时通过提供补贴、就业支持和职业培训等手段为受冲击者提供援助,以充分保障社会公平与经济发展的包容性(Aghion et al., 2019)。

二、绿色产业政策的国际实践对比

为了对比代表性国家 / 地区在绿色产业政策方面的具体实践,本文对美国、欧盟、日本和中国在绿色产业政策方面的政策目标、政策工具、政策实施机制及其政策效果进行了梳理(见表 1)。通过比较美国、欧盟、日本和中国在绿色产业政策实践中的共性与差异,显见这些国家 / 地区在绿色产业政策实践中存在诸多共性:其一,这些代表性经济体均设定了长期的碳中和目标,在一定程度上体现了其在应对全球气候变化所做出的共同承诺;其二,这些目标不仅涵盖温室气体减排,还涉及清洁能源的发展、绿色技术的创新以及经济增长的促进,显示出绿色产业政策的综合性和多元化。与此同时,这些代表性经济体在侧重点上存在显著差异,如美国政策目标的侧重点突出强调了能源安全问题,对于安全问题的关注也显著不同于其他经济体。结合各经济体的具体政策实践,详述如下:

(一)绿色产业政策的目标

美国政府于 2022 年通过了《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act, 简 称 为 IRA, 也 称H.R.5376 法案),明确指出以环境保护为目标,致力于为气候与新能源相关项目提供政策支持,强调通过大规模投资清洁能源促进经济增长和就业创造,旨在提升美国在全球绿色技术领域的竞争力。该法案具体措施则是将绿色投资与本土制造业紧密结合,加速绿色能源和电动车电池价值链的发展,为其提供明确且长期的支持,同时附加“购买美国”条款,以减少对外部供应链的依赖,以有效促进美国国内绿色价值链快速扩张。

2023 年,日本内阁通过了《GX 实现基本方针》,为未来 10 年的能源和工业转型提供战略指引。日本的绿色转型(Green Transformation,GX)以推动经济和社会从依赖化石燃料的结构向清洁能源驱动模式的转型为目标,将减排作为核心,同时兼顾产业发展与经济增长。这份被称为 GX 路线图的一揽子政策,涵盖碳定价、补贴、法规完善、信息披露和融资机制等多个方面,并聚焦于可再生能源、核能、液化天然气和能源效率等关键领域,旨在通过系统性改革全面推进日本的绿色转型进程。

其后,欧盟于 2023 年和 2024 年分别通过了《绿色 协 议 产 业 计 划》(The Green Deal Industrial Plan,GDIP) 和《 净 零 工 业 法 案》(The Net-Zero Industry Act,NZIA),旨在促进绿色转型技术的发展,尤其是提升净零排放技术,以期实现2050 年经济全面脱碳的政策目标,而其阶段性目标则是 2030 年实现温室气体排放减少 55%。其中,GDIP 的核心是构建绿色价值链以增强欧盟工业的韧性和全球竞争力,其政策框架涵盖了简化监管、加速融资、提升劳动力技能以及支持清洁技术发展四大支柱。然而,由于 GDIP 框架复杂性较高,导致其在实施中可能面临可操作性不强等问题。

中国政府于 2024 年通过了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(以下简称为《意见》),该《意见》设定了至 2030 年和 2035 年两阶段的绿色发展目标,注重绿色低碳高质量发展和经济社会发展全面绿色转型,以全面推进绿色低碳循环的经济体系建设。在政策目标的实现路径上,中国强调政府主导与市场机制的结合,通过分阶段的资源优化与产业调整实现经济与环境的协调发展,短期聚焦优化能源结构,中期推动技术突破,长期实现全面脱碳目标。

(二)绿色产业政策的政策工具

对比各国的绿色产业政策的政策工具选项来看,美国政府以税收减免为主要政策工具选项,结合直接投资和贷款计划,为清洁能源和电动车等领域提供长期且可预测的支持;其核心工具包括生产税收抵免(PTC)和投资税收抵免(ITC),辅以能源部贷款项目的扩展和大规模直接投资,同时通过明确的资格标准简化了政策实施,降低了企业参与的难度。日本通过碳税和 GX 排放交易计划(ETS)建立了一套促进增长的碳定价机制,既利用税收手段从能源供应端施加约束,又通过市场化的 ETS 为企业提供灵活的减排路径。

欧盟 GDIP 提供了多样化的政策工具,包括合同差价(CfDs)、绿色债券和价格调控机制,同时通过放宽国家补助规则和优化欧盟基金支持来帮助工业部门脱碳,但是与此同时,GDIP 多政策工具组合的复杂性对政策被充分理解和有效执行提出了更高的要求。中国政府主要结合法律体系、财政政策和市场化机制,建立了覆盖广泛的碳排放权交易市场,并通过绿色金融(如绿色债券、绿色基金)推动绿色项目发展。中国政府采取的政策工具不仅涵盖税收优惠和财政补贴,还包括绿色信贷和绿色债券等金融工具,为绿色产业发展提供多元化支持,但在绿色产业市场的深度和政策灵活性方面仍需进一步完善。

(三)绿色产业政策的实施机制

在政策实施机制上,美国政府则是通过联邦与地方政府的协同合作,将联邦政府负责的资金分配与地方政府的项目执行有机结合,确保政策的灵活性和针对性。例如,通过联邦资金支持,地方政府与社区合作推进绿色项目,同时附加条件确保国内供应链优先受益。日本则是通过 GX 委员会和 GX联盟,实现政府顶层设计与企业协作的有机结合,同时通过国际合作(AZEC)增强政策的实施效果。欧盟致力于通过成员国间的区域协同和统一的立法框架,结合广泛的转型政策与有针对性的韧性政策,增强政策的一致性和实施效率。中国政府的政策工具选项则是采用政府主导与市场调节相结合的模式,通过跨部门协调机制确保政策措施的有效衔接与统筹实施。各地方政府根据国家战略制定具体方案,并通过公众参与和监督机制提升政策透明度。这种多层级协同机制不仅增强了政策实施的全面性,也提升了社会对绿色转型的认同感。

(四)绿色产业政策的政策效果

在政策实施效果方面,四个经济体在推动绿色转型和技术创新上均取得了一定成效。美国政府通过 IRA 显著推动了绿色能源和储能技术的发展,同时创造了大量清洁能源相关的就业岗位,支持 2030年前减排 50%-52% 的目标。然而,其长期效果仍需观察,尤其是如何在全球供应链竞争中平衡本土制造的保护主义倾向。此外,美国 IRA 的补贴竞争对欧盟部分绿色投资造成吸引力削弱,存在投资流失的风险。日本在新能源开发和技术创新方面取得了重要突破,特别是在氢能、电池技术和 CCUS领域。然而,由于排放交易计划的自愿性质和较低的初始碳价格,其碳定价计划的有效性受到质疑,自愿参与可能限制政策覆盖面和环境效果。而欧盟在绿色制造和能源转型方面取得了显著成果,但GDIP 的复杂性和资金分散问题影响了政策实施效率。中国政府采取的多层级协同机制有效的实现了绿色产业政策的政策效果,具体体现在:资源利用效率提升、产业结构优化和生态环境改善方面取得显著进展;单位 GDP 能源消耗和二氧化碳排放持续下降;但是中国政策实践过程中仍存在政策协调和技术路径选择的挑战。

三、对中国的启示与政策建议

基于上述对绿色产业政策基本逻辑与遵循的原则的梳理,以及美国、欧盟、日本和中国在绿色产业政策实践方面的对比分析,为中国政府在制定和完善绿色产业政策的政策设计及其实施过程提供了经验借鉴。具体如下:

(一)简化政策工具,优化政策实施流程

各国绿色产业政策的实践经验表明,政策工具的简化与实施流程的优化是提升效率的重要途径。欧盟通过的《绿色协议产业计划》(GDIP)旨在强调建立简洁高效的监管体系(如加快审批程序)以加快绿色技术创新进行融资的速度,推动经济结构的绿色转型,但是由于 GDIP 框架具有高度复杂性等特征,致使其政策设计和实施过程的可操作性受到了市场参与者的质疑。而相比之下,美国《通胀削减法案》(IRA)则通过聚焦税收减免工具和明晰的资格标准,展现出政策设计的高度简洁性,显 著 降 低 了 政 策 理 解 和 执 行 的 难 度(Deloitte,2022)。

鉴于此,中国可以通过进一步优化现有政策工具和流程,降低绿色产业政策实施过程的复杂性。一方面,可以建立统一的绿色产业激励申报与监管平台,为企业提供更加高效的一站式服务;另一方面,减少激励政策中的冗杂条件和重复审批环节,使政策更具可操作性。此外,还可以通过数字化手段,优化政策执行与监测流程。例如,利用大数据和区块链技术构建绿色项目的在线监测和评估系统,提升政策执行的透明度和效率。通过上述政策工具的简化和流程的优化,以确保企业能够便捷地获取政策支持,同时减少行政资源的浪费。

(二)降低能源成本,加快可再生能源发展

能源成本的降低是推动绿色经济发展的基础。美 国 政 府 借 助 于 IRA 推 进 大 规 模 的 税 收 激 励 政策,专注于绿色能源和电动车电池价值链的建设,并提供明确且持续的运营(OPEX)和资本支出(CAPEX)支持,降低了企业进入绿色能源领域的门槛。与此同时,欧盟实施的 GDIP 则强调通过区域合作和绿色能源价格降低效应,优化能源市场,减少能源成本对企业和消费者的负担。对于中国而言,可以从中学习以下两方面经验:一方面,通过税收激励和专项资金支持可再生能源及其上下游产业链,推动新能源产业的规模化发展;另一方面,结合欧盟的经验,通过市场化电价改革、提升电网接入效率等措施,降低企业使用新能源的成本,从而进一步提高全社会对可再生能源的接受度和应用广度。

(三)灵活运用激励机制,结合市场化手段与税收政策

市场化激励机制和税收政策的灵活运用在全球范围内被证明是推动绿色产业发展的重要工具。美国通过大规模的税收抵免政策降低绿色技术的成本,吸引企业加大投资;欧盟则通过合同差价(CfDs)机制推动绿色技术商业化,帮助企业在绿色项目投资中对冲市场风险。这些做法为中国提供了良好的参考。中国可以借鉴美国的税收抵免模式,在绿色技术研发和产业链关键环节(如电池、氢能、储能设备)中实施差异化税收减免政策,以激励更多社会资本流向绿色产业。同时,参考欧盟的合同差价机制,设立基于市场化的激励措施,为企业绿色项目投资提供风险保障。

(四)强化绿色价值链建设,提升产业竞争力

绿色转型是推动产业升级的重要契机,而绿色价值链的建设对于增强中国在全球绿色产业中的竞争力具有战略意义。例如,美国通过 IRA 加大对绿色价值链早期环节的投资,推动绿色制造业复兴;欧盟则通过 GDIP 和 NZIA,鼓励成员国协同发展绿色价值链,形成高效的区域产业分工。虽然中国在光伏、风电和电动车电池等领域具有显著优势,但在一些高端环节(如氢能核心技术和关键设备制造)上仍需提升技术实力。因此,应加大对新兴绿色价值链的政策支持力度,聚焦氢能、储能、高效能材料等领域,避免在未来的全球竞争中出现技术空白。同时,推动绿色产业集群建设,依托长三角、珠三角等区域的产业基础,通过完善基础设施和上下游协同,打造具有国际竞争力的绿色产业生态。在此基础上,还可以通过优化金融支持政策,引导社会资本聚焦绿色价值链的薄弱环节,进一步提升产业链的完整性和韧性。

(五)精准使用财政支持,避免长期依赖补贴

财政支持应以阶段性和针对性为主,重点扶持新兴的绿色产业链环节,避免长期依赖补贴的产业形成过度保护。例如,美国在补贴政策中设定了明确的退坡机制,确保财政支持主要集中在新兴产业的初期阶段;欧盟则通过绿证交易等市场化手段逐步替代对成熟产业的直接补贴。在产业初期,可以通过财政手段扶持新兴领域快速成长,如氢能、CCUS(碳捕获、利用与封存)等关键技术领域;而对于已经成熟的产业(如光伏),则应逐步转向市场化激励机制,如绿证交易和碳市场。通过动态调整财政支持策略,可以在确保政策有效性的同时,提升产业的市场竞争力。此外,财政支持政策还应与环境绩效挂钩,通过对绿色技术成果和环境效益的动态评估,优化财政资金的配置效率,避免出现资源浪费或低效利用。

(六)加强国际合作,巩固全球竞争优势

绿色转型是全球趋势,中国应在全球绿色产业链中发挥更大作用,推动绿色技术和产业标准的输出。目前,中国的绿色产业在国际市场上已具备一定竞争力,但在复杂的地缘政治环境下,全球价值链布局也面临不确定性带来的挑战与风险。反观美国、日本和欧盟的做法:美国政府通过 IRA 实施“购买美国”条款,以确保关键供应链环节回归本土,同时推动绿色技术标准化以增强全球竞争力;而日本则通过国际合作(AZEC)推动其绿色技术的全球应用,特别是在储能和氢能领域;欧盟通过碳边境调节机制(CBAM),引导全球供应链向绿色转型。上述做法为中国在深化与“一带一路”沿线国家合作过程中,推进绿色基础设施项目的实施和推动绿色技术国际化提供了可能的借鉴。同时,中国政府还可以通过绿色产业政策为“将关键产业链环节留在国内”做出突出贡献的企业提供政策支持,以减少地缘政治和全球化格局重塑等外部不确定性对产业链韧性带来的冲击,为国内经济结构的绿色转型提供有力支撑。此外,中国政府也应积极参与全球绿色标准的制定,与主要经济体形成合作联盟,进一步提升中国绿色产业的国际话语权。

作者:

李晓萍 中南大学商学院教授,博士生导师

郭雅萌 中南大学商学院博士研究生

参考文献:

1. 李晓萍,张亿军,江飞涛.绿色产业政策:理论演进与中国实践[J].《财经研究》,2019(8): 4-27。

2. 中共中央、国务院. 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》[EB/OL].2024-08-11, https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6967663.htm?slb=true.

3. Aghion, P., Boulanger, J., & Cohen, É. Rethinking industrial policy[R]. Policy Briefs, 2011.

4. Allan, B. B. Industrial policy and the green state: Forging a world after growth[J]. Review of International Studies, 2024, 50(5): 888–897.

5. Allan, B. B., & Nahm, J. Strategies of green industrial policy: How states position firms in global supply chains[J]. American Political Science Review, 2024, 1-15.

6. Allan, B. B., Lewis, J. I., & Oatley, T. Green industrial policy and the global transformation of climate politics[J]. Global Environmental Politics, 2021, 21: 1-19.

7. Altenburg, T., & Pegels, A. (2012). Sustainability-oriented innovation systems: Managing the green transformation[J]. Innovation and development, 2(1):5–22.

8. Altenburg, T., & Assmann, C. (Eds.). Green industrial policy: Concept, policies, country experiences[R].2017,Geneva, Bonn: UN Environment;German Development Institute/ Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

9. Cabinet Secretariat et,al. Green Growth Strategy through Achieving Carbon Neutrality in 2050[R].2021,https://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/ggs2050/index.html.

10. Cabinet Secretariat et,al. The Basic Policy for the Realization of GX[R].2023, https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0210_003.html.

11. Deloitte. IRA and the net-zero race – How EU industrial policy should respond[R]. 2022,https://klimawirtschaft.org/publikationen/berichte-und-studien/ira-and-the-net-zero-race-how-the-eu-industrial-policy-should-respond.

12. European Commission. Communication: A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age[R].2023,https://pact-for-skills.ec.europa.eu/community-resources/publications-and-documents/green-deal-industrial-plan-net-zero-age-communication-commission-european-parliament-european_en.

13. European Commission. EU Net-Zero Industry Act: Making the EU the home of clean technologies manufacturing and green jobs[R].2023,https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/api/files/attachment/874739/Factsheet_Make%20Europe%20home%20of%20clean%20tech%20industries.pdf.pdf.

14. European Commission. Factsheet - The Green Deal Industrial Plan[R].2023, https://ec.europa. eu/commission/presscorner/detail/en/fs_23_514.

15. Government of Japan. Recent Developments of the Joint Crediting Mechanism(JCM)[R]. 2024,https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/jcm/pdf/en_Recent_Development_of_JCM_202402.pdf.pdf.

16. Lewis, J. I. The climate risk of green industrial policy[J]. Current History, 2024, 123(849): 14-19.

17. Lütkenhorst, W., Altenburg, T., Pegels, A., & Vidican, G. Green industrial policy: Managing transformation under uncertainty[R].2014, Discussion paper/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik: 28/2014. Bonn: Dt. Inst. für Entwicklungspolitik.

18. OECD.Green industrial policies[EB/OL].2024, https://www.oecd.org/en/topics/green- industrial-policies.html.

19. Tagliapietra, S., Trasi, C., & Veugelers, R. Europe’s green industrial policy[J]. ICE, Revista de Economía, 2023.

20. The White House. Building a clean energy economy: A guidebook to the inflation reduction act’s investments in clean energy and climate action(Version 2)[R].2023,https://www. whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/12/Inflation-Reduction-Act-Guidebook.pdf.